Feiner Donaufisch aus dem Schwemmland

Im Schwemmland. Im Sinne der beiden Autoren ist der Arbeitstitel [Schwemmland] ein Transformationsbegriff, der im sehr weit gefassten Sinn für Veränderung steht: In vielen Benennungen1 steht der Linzer Osten für eine in ständiger Sukzession befindliche Zone, die von der einstigen Aulandschaft mit agrarischer Bewirtschaftung zum wirtschaftlich-industriellen Herz der Stadt geworden ist. Der Name [Schwemmland] wurde dabei von Christoph Wiesmayr und Bernhard Gilli zum ersten Mal im Rahmen eines singulär veranstalteten „Rurban Workshops“ 2008 verwendet, der bereits damals den Blick auf die unbeachteten Rand- und Zwischenzonen von Stadt, Land und Fluss lenken sollte. Beziehungsweise dorthin, wo der landschaftsgestaltende Hauptakteur nicht mehr der Fluss, sondern der Mensch mit seiner Industrie geworden ist. Denn im Gegenzug zum ehemaligen Überschwemmungsgebiet der Donau ist, mit den Autoren gesprochen, ein neues „wirtschaftliches Schwemmland“ aus Industrie, Handel, Verkehr und Personenströmen entstanden – inklusive städtischer Energie- und Abfallwirtschaft, die in stetiger Frequenz die Konsumgüter anschwemmt.

Urbane Differenzen. Wie der oben bereits genannte Begriff „rurban“ anklingen lässt, schlägt [Schwemmland] eine eigenwillige Verbindung zwischen urban, rural und ruderal auf, vielleicht damit auch zwischen Kultur, Natur und Industrie. [Schwemmland] will sich aber vor allem als Differenzbegriff verstanden wissen: Im Gegensatz zur städtischen Monotonie der kulturellen, wirtschaftlichen Nutzung und der großplanerischen Eingriffe geht es um Randzonen, Restflächen, Zwischenzonen, Brachen, den Wert der Freiflächen an sich. Und, um einen theoretischen Ansatz zu bemühen: Es soll hier die Sievertsche „Zwischenstadt“ als „multipler Möglichkeitsraum“ der Aneignung zitiert werden, als „Kern des Urbanen“. Es geht um nichts weniger als sinnlich erfassbare Differenz und darum, dass sich dort, wo nicht alles ausdefiniert ist, das Andere oder etwas Neues finden lässt, ein ungewöhnlicher Blick für vorhandene Mischungen und Phänomene des Bottom-Up, oder darum, dass nach genauer Beobachtung eine ökologisch-nachhaltige Nutzung erfolgen kann: Wie z. B. ein neues Donaufischlokal beim Hollaberer mitten im Industriegebiet, aber dazu weiter unten.

Der Hollaberer. Zweifelsohne ist ein wesentlicher Ausgangspunkt der Arbeit das Hollabereranwesen in der Estermannstraße, wo einer der Autoren der Arbeit, Christoph Wiesmayr, aufgewachsen ist. Es gibt eine langjährige Familiengeschichte, einen Hofnamen mit jahrhundertealter Geschichte: Das Hollabereranwesen hat als landwirtschaftliches Gut mitten im Industriegebiet die Jahrhunderte, bzw. besonders die letzten Jahrzehnte insofern überlebt, als dass hier zum Beispiel rundherum nach dem zweiten Weltkrieg die Au, bzw. das ehemalige Überschwemmungsgebiet der Donau weitflächig um drei Meter aufgeschüttet wurde, um in Voest-Nähe auf Kriegsschutt und Müll eine Industrie- und Gewerbefläche zu installieren – gewerbliches Folgewachstum rundherum inklusive. Da das Gut also Zeiten von Veränderung und Umbau überdauert hat, geht es mit dem Durchschreiten des Gartentors nicht nur vom Industriegebiet mitten hinein in eine Stadtoase des Agrarischen, sondern auch mal real drei Meter hinunter, sozusagen auf ursprüngliches Niveau. Hier treffe ich auch Wiesmayr für einen Rundgang durchs „Forschungsgebiet“.

Ruderales Industriegebiet. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass im Osten der Stadt die Eingriffe massiv waren, über lange Jahrzehnte, und dass es sich um eine hochaufgeschichtete, hochregulierte, hochversiegelte Zone handelt, die unter enormen wirtschaftlichen Druck steht. Noch immer gibt es z. B. das „Verdachtsflächenkataster“, das die Altlasten der Vergangenheit verwaltet, wie Wiesmayr zu Beginn des Rundgangs erläutert. Dann gehen wir durch Industriezonen und Aulandschaft, die eigentlich wild überwucherte Industrielandschaft ist, zur Donau und entlang des Donaudammes wieder zurück. Es ließe sich mannigfaltig Interessantes erzählen, von neu eingezogenen Pflanzen und Tieren in den Industriezonen, von mittlerweile quasi-asiatischen Donaumuscheln bis zu den essbaren, aber unabsichtlich eingeschwemmten, alles verdrängenden amerikanischen Signalkrebsen in der Traun, vom Freizeitangebot für LinzerInnen bis hin zu Menschen, die bewusst über längere Phasen an der Donau leben wollen, hier zumindest zeitweise „aussteigen“. Oder wo sich, im Jargon der Arbeit gesprochen, anderwärtige „ruderale Nischen“ oder „Zeitfenster“ auftun, gewöhnliche, ungewöhnliche – nicht selten von der Zentrumsgesellschaft als problemhaft empfunden oder tatsächlich tragisch; oder zumindest mit melancholischen Nuancen des Verschwindens versehen. Hierzu wurden von den Autoren 17 „Rurbane Nischen-Karten“ ausgearbeitet, mit den drei Kategorien: „Ruderale Phänomene“, „Individuelle Raumaneignungen“ und eben „Zeitfenster“. Die aufmerksam systematisierte Arbeit [Schwemmland] ist hier imstande, genaue Auskunft zu geben über angestellte Beobachtungen, zusammengetragene Fakten, nachgestellte Spuren, Geschichte und Geschichten, strukturelle Zusammenhänge, atmosphärische Annäherungen, Stadtidentisches, undundund.

Linz an der Donau vs. Linz/Donau. Aber, um auf die Versiegelung zurückzukommen: Diese steht vielleicht am symptomatischsten für Linz, seine Geschichte und Identität. Im Verhältnis zur Donau wird real wie symbolhaft klar – dort, wo die Donau einst als natürliches Schwemmland bewirtschaftet wurde und das Hochwassergebiet den Linzer Stadtrand umspült, befeuchtet, überschwemmt und fruchtbar gemacht hat, also dieses Zwischenland die Stadt und ihren Fluss verbunden hat, ist heute die Donau hochreguliert und gleichzeitig sukzessive aus der Stadt hinausgedrängt. Sie ist „weißer Fleck auf der Karte“ geworden. „Es gibt keine natürliche Kommunikation mehr zwischen Stadt und Fluss“ wie Wiesmayr am Quellwasserbecken anmerkt. Bezeichnenderweise ist dabei „Linz an der Donau“ zu „Linz/Donau“ geworden. Das heißt, der Fluss ist fein säuberlich von der Stadt abgetrennt: Das idyllisch anmutende Quellwasserbecken stellt den konkreten Ort der Trennung zwischen Grundwasser und Donau dar: Einerseits trennt eine Wand am Hochwasserdamm den Fluss vom Grundwasserspiegel im Gebiet – eine Wand im Boden, versteht sich. Andererseits stellt die Regulierung des Grundwasserabflusses aus dem Gebiet eine quasi hochregulierte „künstliche Kommunikation“ zwischen der versiegelten Stadt und ihrem Fluss dar. Übrigens hat ein einziger Biber das System auch schon mal mit seinem Bau blockiert ... Konklusionen im Gespräch bleiben auch hier: Auch wenn die Stadt eine vorbildliche „ökologische Wende“ in den 80er Jahren hingelegt hat – es gilt vorsichtig zu sein mit weiteren Eingriffen, speziell mit weiterer Versiegelung, Stichwort Zuschüttung des Hafenbeckens. Und es geht um Problembewusstsein für Überregulierung – die einerseits ökologischen Eingriff, andererseits so etwas wie eine kulturelle Übersicherung bedeutet: Menschen wie Tiere, Stadt wie Land, Zentrum wie Rand brauchen wirkliche freie Zonen, um atmen, leben und um sich letztlich ungezwungen entwickeln zu können.

Kultur an der Donau. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit einige (Kultur)Projekte, die sich in der Überbrückung der Kluft von Stadt und Fluss bemüht haben: siehe Sommerakademie 1994, Forum Metall, Forum Design, Klangwolke, Kulturmeile – großteils politisch manifestiert als „kulturelle Wende“. Aber auch hier vermuten die beiden Autoren, dass die Zeit der großplanerischen Ansätze vorbei ist. Mit Lektüre des Diplom-Buches scheint es bezeichnend, dass das letzte Großprojekt, das Kulturhauptstadtjahr Linz09, kein einziges nennenswertes Donauprojekt zuwege gebracht hat, mit Ausnahme eines aufgeschütteten Donau-Kiesstrandes. Das mag an einem fortgeführten „Identitätsbegriff“ liegen, den Walter Kohl im Buch so bezeichnet hat: Anstelle des alten Images einer „dreckigen Stadt“ sei nach Beseitigung des Drecks lediglich „Friktionsfreiheit“ getreten. Ein für sowas wie „Identität“ eher schwieriger Umstand. Die Autoren Wiesmayr und Gilli merken insgesamt an, dass eine Zielsetzung, jede Brache und Freifläche einem definierten Zweck zuführen zu müssen, also eine derartig gründlich fortgesetzte „kulturelle Wende“, deutlich übers Ziel hinaus schießt. Das führt sozusagen direkt in eine städtische Monotonie: „Es ist ein Ausmaß an Sauberkeit und Sicherheit erreicht, das der räumlichen und kulturellen Differenz keine Existenzberechtigung mehr einräumt.“

Der Donaufisch. Neben einer theoretischen Annäherung an den Wert der Freifläche, der Brache an sich, geht es um einen konkreten Rückfluss von Erkenntnissen zurück ins Gebiet. Es geht darum, die akademische Basis-Forschung einer innovativen Nutzung und einer konkreten Brechung der gewerblichen Monotonie vor Ort zuzuführen. In einem ersten Schritt hat dies wieder direkt ans Hollaberergut zurückgefunden: Wiesmayrs Bruder ist Koch, Berufsdonaufischer und Fischereimeister. Er möchte aus der Steckerlfischbraterei, die bereits die Eltern hier traditionell und weitgehend als Geheimtipp betreiben, ein ganzjähriges Donaufischlokal eröffnen. Mit dem neuen Restaurantbau geht es dabei um nichts weniger als eine ungewöhnliche Mischung aus Methodik und Umsetzung, um eine Ästhetik von [Schwemmland], die die beiden Architekten praktisch zu Konstrukteuren und Bastlern des vorgefundenen Materials gemacht hat: Aus dem methodischen Überprüfungsgebiet Bindermichl/Spallerhof wurde etwa auch letztes Jahr ein Teil des Gelben Haus Bellevue mitgebracht – das gilt es ebenfalls unter anderem als kulturellen Rest, als angeschwemmtes Versatzstück für den „Neubau“ zu verarbeiten. Und nicht zuletzt geht es um ein insgesamt ökologisch-nachhaltiges Werken aller Beteiligten, die hier im Hafengebiet schließlich selbst leben. Man kennt die Zusammenhänge aus der Landwirtschaft und Fischerei, kann die Auswirkungen der Versiegelung direkt beobachten, wie etwa Fischsterben bei bestimmten Wetterverhältnissen. So möchte man sich mit dem Neubau auch weiterhin nicht ans öffentliche Kanalnetz anschließen lassen und präferiert eine prototypische Pflanzenkläranlage, die allerdings noch zur amtlichen Begutachtung und Genehmigung ansteht.

Literatur als Widerstandspotential. Und ein Kommentar zur „Methodik zwischen Wissenschaft und Intuition“: Es fällt auf, dass die wunderschön gestaltete Arbeit neben theoretischen Bezügen äußerst großzügig mit literarischen Zitaten unterfüttert wurde – z. B. von Arhundati Roy über Georges Perec bis hin zu Walter Kohl, der schon erwähnt wurde. Man kann einerseits daraus schließen, dass der intuitive Teil in der Methodik dementsprechend schon „gefühlt“, aber dennoch sehr fundiert wahrgenommen wurde. Und damit wurde konsequenterweise auch in der Auswahl der Methoden ein weitestgehender Differenzbereich aufgeschlagen – denn die Literatur stellt das andere Ende der wissenschaftlichen Kategorisierbarkeit dar, sie ist selbst Randständiges, Zwischenzone und ungewöhnlicher Blick. „Sich am Rand befunden zu haben heißt, mit der Gefahr in Berührung gekommen, am Ursprung der Kraft gewesen zu sein“, so die auch zitierte Mary Douglas ... Was sich möglicherweise immanent gegen eine Verwertung im großen Stil richtet, im Sinne einer vorgefundenen Realität: Denn im Hollaberergut liegt das Literarische, das Individuelle, das Widerständische selbst eingeschrieben – und das ist bei Weitem nicht das am wenigsten Kraftvolle.

1 Lustenfelden, Lustenau, Zizlau, St.Peter, Hafenviertel, Industriegebiet, Gewerbegebiet, Überschwemmungsgebiet, Polderlandschaft, Ruderallandschaft, …

Schwemmland. ÜberLeben im Zwischenraum; Hafenviertel Linz. Diplomarbeit von Bernhard Gilli & Christoph Wiesmayr. TU Graz; Fakultät Architektur; Institut für Stadt- und Baugeschichte, 2010.

Kontakt: lentos.benthos@gmail.com

Ars Electronica und „Repair“. Donaufisch vom Hollaberer wird auch bei der Ars Electronica gereicht, als lokaler Beitrag von „Slow Food“.

Hochwasser 1954 im Hollaberergraben (aus: private Sammlung Franz Lahmer)

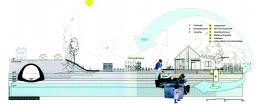

Querschnitt durchs Gebiet, Estermannstraße (Wiesmayr/Gilli)

& Drupal

& Drupal

spotsZ - Kunst.Kultur.Szene.Linz 2006-2014